0.Die amerikanische Besatzung in Montabaur und Umgebung nach dem Ersten Weltkrieg 1918-1923

0.1.1. Montabaur nach dem Weltkrieg

Die Stadt Montabaur hatte im November 1918 zahlreiche durch den Ersten Weltkrieg verursachte soziale und ökonomische Probleme. Durch die kriegsbedingte Abwesenheit zahlreicher für die heimische Wirtschaft wichtiger und nur bedingt ersetzbarer Arbeitskräfte, beispielsweise im ortsansässigen Schuhmacherhandwerk oder der Landwirtschaft, war die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Bekleidung und vielem weiteren Grundbedarf schwierig, sodass einige Betriebe schließen mussten. [Anm. 1]

In seinen Lebenserinnerungen beschreibt der ehemalige Landrat des Unterwesterwaldkreises (1914-1923) Hans Bertuch Montabaur und dessen unmittelbare Umgebung in der Zeit während und nach dem Ersten Weltkrieg als eine Stadt mit einer sehr kleinräumigen und technologisch unterentwickelten Landwirtschaft. Dies zeigte sich dadurch, dass das Pflügen mit Kühen die Regel und nur 180 Pferde 1914 im Kreis in der Landwirtschaft eingesetzt waren. Hinzu kommt, dass aufgrund der Realteilung ein Landwirt nicht selten nur 2 Hektar Land bewirtschaftete. [Anm. 2] Eine zentrale Rolle der Wirtschaft spielten damals die Tonindustrie, insbesondere die Produzenten von Tonkrügen und Tonpfeiffen. [Anm. 3] Auch spricht er von religiösem Fanatismus der mehrheitlich katholischen Bewohner, die Verachtung für Menschen anderen Glaubens hatten. [Anm. 4] Dies alles trug dazu bei, dass es zwischen ihm, dem Protestanten, und der Mehrheit der heimischen Bevölkerung nie zu einem besonders herzlichen Verhältnis kommen konnte. All die vorgenannten Aspekte förderten sicherlich einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Stadt und Umgebung nicht dienlich.

Hinzu kam die Anwesenheit von über 4.800 deutschen Soldaten samt Fuhrpark und 700 Pferden, die in einer Stadt mit damals gerade einmal 4.100 Einwohnern Quartier bezogen und versorgt werden mussten – eine enorme Herausforderung für unsere kleine Stadt. [Anm. 5] Diese wurden trotz der Niederlage als Helden empfangen. Ein interessantes zusätzliches Detail ist, dass niemand anders als der Oberkommandierende der 5. Deutschen Armeegruppe Wild von Hohenborn unmittelbar vor der Ankunft der Amerikaner, vom 8.12. bis zum 13.12.1918, auf Schloss Montabaur in Quartier lag. Dieser war während des Ersten Weltkriegs Kriegsminister und an ihn wandte sich der Sohn des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II. auch mit der Frage um Rat, ob er gegen den Willen seines Vaters versuchen sollte, die Revolution in Berlin niederzuschlagen. [Anm. 6] Die Stimmung in der lokalen Bevölkerung kurz vor dem Einmarsch der ersten alliierten Soldaten am Ende des Ersten Weltkrieges war nach in einem Zeitzeugeninterview im Jahr 1991 gemachten Aussagen von Gertrud Roth (Jg. 1905, Witwe des früheren Montabaurer Bürgermeisters Heinrich Roth) gespalten. Bei einem Teil der Montabaurer Bevölkerung herrschte Ratlosigkeit und Ungewissheit die Zukunft betreffend, während ein anderer Teil bis zuletzt auf einen deutschen Sieg hoffte. Ein großer Teil der Bevölkerung Montabaurs war zudem kaisertreu eingestellt. Noch am 27.02.1918 hatte man in Montabaur ein Fest anlässlich des Geburtstages Kaiser Wilhelms II. organisiert. [Anm. 7]

Nur kurze Zeit nach dem Durchzug der deutschen Soldaten zogen dann am 13. und 14. Dezember 1918 rund 1.400-2.000 amerikanische Soldaten einschließlich Kraftfahrzeugen, militärischer Munition und erneut etlichen hundert Pferden in Montabaur ein, um hier Quartier zu beziehen. Im gesamten Unterwesterwald waren rund 16.000 amerikanische Soldaten präsent.

Die US-Besatzung dauerte nur eine relativ kurze Zeitspanne an: Bereits Mitte 1919 setzte der Abzug des Großteils der US-Soldaten wieder ein und Ende 1919 lebten nur noch wenige hundert Angehörige des amerikanischen Militärs in Montabaur, die unmittelbar danach bis auf wenige Personen, z.B. die unmittelbaren Mitarbeiter des Kreisdelegierten, auch noch abgezogen wurden. Anfang 1923 endete die amerikanische Besatzung dann endgültig. [Anm. 8] Dennoch kam es in dieser Zeit, die bisher kaum von der Forschung beachtet wurde, zu einem ersten regen Kulturaustausch zwischen den USA und Deutschland, der in diesem Ausmaß so zuvor noch nicht stattfand.

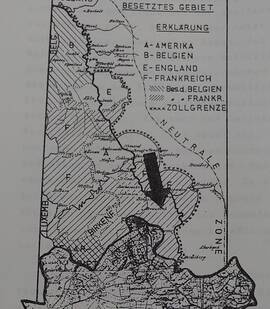

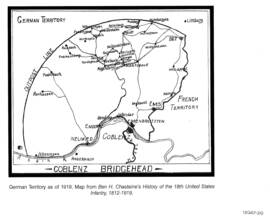

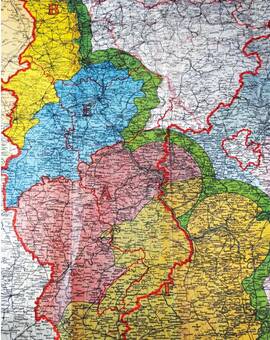

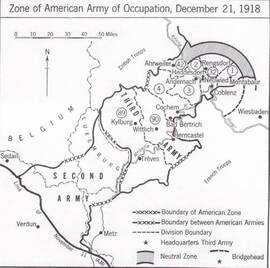

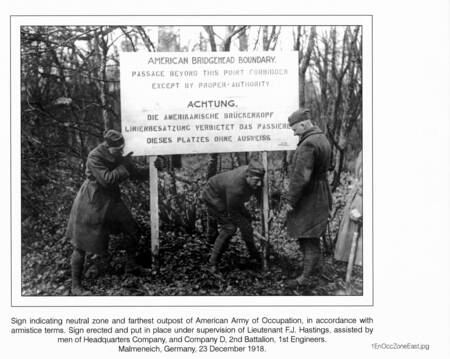

Ziel dieses Artikels ist es, diesen kulturellen Export und auch auftretende Konflikte zwischen Siegern und Besiegten anhand von Beispielen aus der Stadt Montabaur und deren unmittelbarer Umgebung für die Leserinnen und Leser zu veranschaulichen und auch ökonomische Problemlagen der Zeit zu verdeutlichen. Größere politische Zusammenhänge stellen nicht den wesentlichen Bestandteil dar. Da diese für das Verständnis des Zwecks des amerikanischen Militäreinsatzes und vieler lokaler Konflikte jedoch von Bedeutung sind, gehe ich einleitend auch auf diese kurz ein: Der im Wald von Compiègne vereinbarte Waffenstillstandsvertrag bestimmte den Rückzug der deutschen Truppen auf die Gebiete rechts des Rheins. Zusätzlich entstanden drei rechtsrheinische Brückenköpfe um die Städte Köln, Koblenz und Mainz von circa 30 Kilometern Durchmesser und eine 10 Kilometer breite neutrale rechtsrheinische Zone, die von den deutschen Truppen innerhalb von einer Frist von 31 Tagen zu räumen waren. Den mittleren dieser Brückenköpfe um die Stadt Koblenz bestimmte man zum Bestandteil der amerikanischen Besatzungszone. Diese war, wie den Karten zu entnehmen ist, relativ klein und erstreckte sich Ende 2018 infolge des Waffenstillstandes zunächst über diesen rechtsrheinischen Brückenkopf hinaus auch auf linksrheinische deutsche Gebiete bis zur luxemburgischen Grenze. [Anm. 9] Infolge des bereits im April 1919 beginnenden sukzessiven Teilabzugs der Amerikaner wurde sie allerdings stetig verkleinert. Wenig später beschränkte sich die amerikanische Zone über den rechtsrheinischen Brückenkopf hinaus vor allem noch auf eine ebenfalls in etwa 30-40 Kilometer breite Zone links des Rheins in der Eifel und dem unterem Moselgebiet. [Anm. 10]

Die Tatsache, dass Montabaur wegen seiner Größe, seines Hospitals, seiner Schulen, des Güterbahnhofes und der lokalen Wirtschaft der bedeutendste Ort des neu besetzten Gebietes unweit der neuen Reichsgrenze war, spielte für verschiedene Aspekte der lokalen Besatzung, etwa den aufkommenden Schmuggel [Anm. 11], eine nicht unbedeutende Rolle. Für das Verständnis der zunächst im Unterwesterwald herrschenden amerikanischen Besatzung und der vorherrschenden Befehlsstrukturen zwischen der amerikanischen Besatzung einerseits sowie der deutschen Bevölkerung wie auch der deutschen Verwaltung andererseits ist ferner zentral, dass erst am 11. November 1921 ein deutsch-amerikanischer Friedensvertrag in Kraft trat. Der eingangs erwähnte, am 28.06.1919 unterzeichnete Versailler Friedensvertrag wurde von den USA nicht ratifiziert. Aus diesem Grund galt bis zum 11.11.1921 zwischen den USA und Deutschland Waffenstillstandsrecht, was bedeutet, dass die USA durch ihren Oberbefehlshaber Henry T. Allen bis zum Zeitpunkt des Friedensvertrages am 11.11.1921 ein selbstständiges Verordnungsrecht im Unterwesterwald und den übrigen von ihnen besetzten Gebieten wahrnahmen und auch ausübten. Erst mit Inkrafttreten des Friedensvertrages war die aus dem Kriegszustand abgeleitete selbstständige Verordnungsgewalt des amerikanischen Befehlshabers gegenüber der Bevölkerung des besetzten Gebietes entfallen. [Anm. 12] Ab diesem Zeitpunkt erst lag diese, wie für die anderen Besatzungsmächte vorher bereits, bei der Hohen Interalliierten Rheinlandkommission, für die in der Fachliteratur zumeist die Abkürzung der ihrer französischen Terminologie (HCITR: Haute Commission interalliée des territoires rhénan).

0.2.2. Verbote und Strafmaß

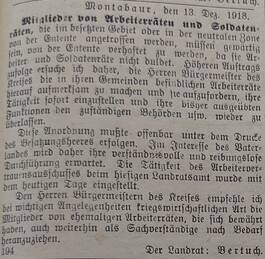

Ende 1918 erlebte Montabaur, wie auch viele übrige Städte und Gemeinden in Deutschland, eine kurze Episode einer Revolution. Arbeiter- und Soldatenräte hatten für wenige Wochen die Macht übernommen. Auch am Rathaus Montabaur hingen rote Fahnen. Die Bewegung hatte jedoch keine große Zukunft in unserer Region. [Anm. 13] Landrat Hans Bertuch beschreibt in seinen Erinnerungen das Zusammentreffen mit den Arbeiter- und Soldatenräten in Montabaur wie folgt: "Ich entschloss mich, mich nicht einschüchtern zu lassen und erklärte den vier bei mir erscheinenden Vertretern des freien republikanischen Volkes, indem ich den gespannten Revolver vor mir auf den Tisch gelegt hatte, ihnen werde ein angemessener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, auf dem sie ihre segensreiche Tätigkeit als Aufsichtsorgan beginnen könnten und durchführen sollten. Jeder von ihnen werde dafür 150 Mark im Monat erhalten. Zu weiteren Zugeständnissen sei ich jedoch nicht bereit. Offensichtlich machte mein blinkender Revolver, nicht weniger aber das Versprechen einer fürstlichen Entlohnung, Eindruck auf die Genossen und sie nahmen Stellungswechsel vor, indem sie sich in das ihnen vorgeschlagene Büro begaben. Die Tätigkeit, die Ein- und Ausgänge durchzuschnüffeln, haben sie dann sehr bald als viel zu langweilig aufgegeben. Ich beruhigte ihre Gemüter dann noch durch eine milde Gabe an Zucker aus Kreisbeständen. Trotzdem sie schon früher flammende Reden gegen Korruption und ungerechte Verteilung von Lebensmitteln geführt hatten, nahmen sie zu gern diese Gabe an, und damit war ihnen ein für allemal der Mund gestopft." [Anm. 14] Außerdem wies Landrat Bertuch nach eigenen Angaben die Gendarme an, bei durch mit den Arbeiter- und Soldatenräten zusammenhängenden Unruhen sofort zu schießen. [Anm. 15]

Als die Amerikaner Montabaur im Dezember 1918 besetzten, war eine der ersten Anordnungen die Auflösung der Arbeiter- und Soldatenräte, die sich zuvor auch hier und in den umliegenden Ortschaften ebenso wie Bauernräte formiert hatten. [Anm. 16] Diese Maßnahme war umstritten, weite Teile der politisch dem Zentrum nahestehenden Bevölkerung begrüßten sie allerdings. Eine der ersten wichtigen Anordnungen der Amerikaner war ferner, dass der damalige Landrat Bertuch stets am 1. und am 15. im Monat an das amerikanische Oberquartier in Koblenz zu berichten hatte. Diese Auskunftspflicht erstreckte sich auf spezielle Vorkommnisse wie Streik oder politische Unruhen, Verhaftungen, jegliche Verwaltungsakte, aber auch die Stimmung in der Bevölkerung, die Wirtschafts- und Verpflegungslage wie politische Strömungen. [Anm. 17]

Die Amerikaner brachten auch ein neues Bewusstsein für Hygiene in die Stadt, was Anordnungen zu Müll und Reinigung belegen: Beispielsweise führten sie „For-Trash“-Kisten ein, die mindestens zweimal täglich, teilweise gar häufiger, gereinigt werden mussten. Die damals noch zahlreichen Landwirte, die in der Stadt ihre Höfe hatten, hatten ihren Mist zudem von nun an zweimal wöchentlich an eine Stelle, die mindestens 1.000 Meter außerhalb des Stadtgebietes lag, zu fahren. Auch war das Zudecken von Kalkvorräten und Düngerstätten in der Stadt obligatorisch. Die Bürger mussten überdies eine Fliegenklappe (Fliegenklatsche) mit sich tragen. [Anm. 18]

Als weitere bedeutsame Maßnahmen sind die Einschränkung des Post-, Paket- und Telekommunikationsverkehrs, was die Folge hatte, dass es zu Verzögerungen bei der Zustellung der Pakete und durch deren Stapelung zu längeren Wartezeiten kam [Anm. 19], die Einführung einer Polizeistunde ab 22:00 Uhr sowie eine deutliche Einschränkung des Alkoholausschanks zu nennen. Letztere Bestimmung ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass bei übermäßigem Alkoholkonsum die Schwelle zur Gewalt meist niedriger ist und man somit physische Auseinandersetzungen zwischen amerikanischem Militärangehörigen und deutschen Zivilisten bzw. ehemaligen deutschen Soldaten vermeiden wollte. In der Tat kam es in Montabaur bis auf einen Fall der versuchten Tötung und einige kleinere Fälle von körperlicher Gewalt zu keinen tragischen Auseinandersetzungen mit der deutschen Zivilbevölkerung. Hinzu kommt das Verbot an alle deutschen Ärzte, Angehörige der Besatzungsmacht zu behandeln, was der Prävention der Verheimlichung bestimmter Krankheitsfälle der amerikanischen Soldaten vor dem eigenen Militär diente. Zudem bestand eine Meldepflicht für Krankheiten innerhalb der deutschen Bevölkerung gegenüber der Besatzung. Auch war es Deutschen schon bald nach dem Einmarsch verboten, Uniformen zu tragen und auch das Mitführen von Waffen für Deutsche war außer für Förster und Polizei verboten. Gleich zu Beginn der Besatzungszeit führten die Amerikaner zudem einen speziellen Pass für die Bewohner des Brückenkopfes ein. Ein Passbüro richteten sie in den Räumlichkeiten des Apothekers Windeck in Montabaur ein. Die Reise in andere Teile des Brückenkopfes oder ins unbesetzte Deutschland war ohne diesen Pass und ohne die spezielle Erlaubnis nicht mehr möglich. Anfang 1920 wurde dieser Passzwang aufgehoben. [Anm. 20]

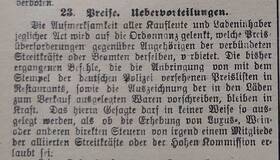

Dennoch bewies die US-amerikanische Besatzungsmacht einen vergleichsweise starken Sinn für Recht und Gleichheit vor dem Gesetz: So gab sie ausdrücklich öffentlich bekannt, dass deutsche Polizisten bei nachweislichen Vergehen auch berechtigt seien, amerikanische Soldaten zu bestrafen. [Anm. 21] Allerdings belegen Maßnahmen wie das Verbot des (öffentlichen) Singens der Nationalhymne, das nur sehr eingeschränkt mögliche Beflaggen in den Nationalfarben, die Pflicht der Ehrenbezeugung deutscher Beamter vor amerikanischen Offizieren, das Versammlungsverbot, das auch für Schulen und Vereine galt und auch das Verbot des Aufmarsches in Formaten beinhaltete [Anm. 22], dass auch die Amerikaner sich ihres Status als Besatzungsmacht durchaus bewusst waren. [Anm. 23] Das Strafmaß der Amerikaner bei Übertretung einer oder mehrerer dieser Anordnungen war je nach Vergehen unterschiedlich hart und belief sich auf eine Geldstrafe von 25 bis 1.300 RM bis hin zu Zwangsarbeit von bis zu 6 Monaten Dauer in schwereren Fällen. Personen, auf die letzteres zutraf, hielten die Amerikaner in einem Haus in der oberen Kirchstraße gefangen. [Anm. 24] Am härtesten wurden der unerlaubte Besitz amerikanischen Eigentums, Schmuggel (1.000 RM und Zwangsarbeit), Versuche der Bestechung amerikanischer Militärangehöriger, der Verkauf unerlaubter alkoholischer Getränke (ca. 1.000 RM und Konfiszierung des Alkohols) oder die Umgehung der von den Besatzern vorgegebenen Verkaufspreise durch lokale Geschäftsleute bestraft. [Anm. 25] Auch der Versuch der Behinderung der Einquartierung (ca. 400 RM), der versuchte Angriff auf amerikanische Staatsangehörige (ca. 100 RM) oder das Ausbleiben des regelmäßigen Abtransports des Stallmists durch die Landwirte (25-50 RM) wurden sanktioniert. [Anm. 26]

Trotz dieser Fakten florierte der Schmuggel unterschiedlicher Waren in das unbesetzte Deutschland und auch der illegale Verkauf von Alkohol war sehr weit verbreitet. Dafür spricht, dass viele Menschen im unbesetzten Deutschland sich ganz offen und gar ohne jeden Versuch der Kaschierung in Mänteln, Uniformen und mit der klassischen Kopfbedeckung der Besatzungsmacht zeigten. [Anm. 27] Zudem gibt selbst Landrat Bertuch (Landkreis des Unterwesterwaldkreises von 1914-1923) in seinen Erinnerungen nicht nur zu, selbst Lebensmittel ins unbesetzte Deutschland geschmuggelt zu haben, sondern legitimiert dieses Handeln moralisch mit den Worten: "Ich glaube aber, mich sehr verdient gemacht zu haben, dass ich sehr große Mengen meiner Einkäufe über die Brückenkopfgrenze ins unbesetzte Deutschland geschmuggelt habe. Wie vielen hungernden Kindern mag ich dadurch wohl das Leben gerettet haben?" [Anm. 28] Geschmuggelt ins unbesetzte Deutschland wurden vor allem Lebensmittel, da die Versorgungslage im besetzten Deutschland zumindest während der Anfangsphase der Besatzung besser war als im unbesetzten Deutschland, aber auch gestohlene oder auf anderem Wege erhaltene Uniformen und weitere Gegenstände der Besatzung. Auch der Alkoholschmuggel florierte. Auch Diebstähle in leerstehenden Barracken der Amerikaner durch die oft verarmte ländliche Bevölkerung unmittelbar nach deren Abzug kamen trotz strengster Strafen häufig vor, was die Tatsache belegt, dass dem Reichsvermögensamt nachweislich viel weniger Sachwerte gemeldet wurden als sich in den Barracken befanden. [Anm. 29]

0.3.3. Die örtliche Wirtschaftslage

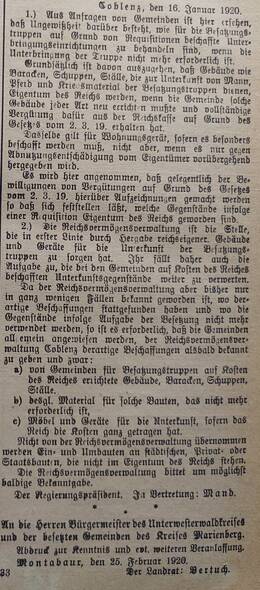

Unmittelbar nach Beginn der Besatzung setzte eine nahezu hermetische Abriegelung zum unbesetzten Deutschland ein, die sich wegen der damit verbundenen fehlenden Absatzmärkte und des Rohstoffmangels negativ auf heimische Industriezweige wie die Zementindustrie, den Ton- und Bimsbergbau, die Keramikindustrie, das Handwerk (z.B. die Schuhmacher), die noch heute bestehende Kerzenfabrik (Becker-) Flügel und die maschinenverarbeitende Industrie auswirkte. [Anm. 30] Darüber hinaus nahmen die Alliierten nun die Zolleinkünfte aus dem Ausland in Anspruch. Zudem führten sie eine Zollabgabe von 25 % des deutschen Zolltarifs auf jede eingeführte Ware ins besetzte Gebiet ein. Es entstand eine Binnenzollgrenze am Rhein. Überdies nahm eine den Handel lähmende Bürokratie bisher unbekannte Ausmaße an: Alle Ein- und Ausfuhren in das besetzte Gebiet und aus dem besetzten Gebiet mussten seit dem Jahr 1921 von einem eigens dafür in Bad Ems eingerichteten Amt bewilligt werden. Dadurch verzögerten sich viele Lieferungen in das unbesetzte Deutschland mit der Folge, dass die Auftraggeber nicht selten desillusioniert den Auftrag annullierten. [Anm. 31] Außerdem betrafen die Sach- und Geldleistungen, die in Form von Reparationen zu zahlen waren, alle Westerwälder Bürger. [Anm. 32]

Die Amerikaner verfügten darüber hinaus, dass von der Bahn im besetzten Gebiet sehr detaillierte statistische Auskünfte über den Zugverkehr, Wagons, Reparationstage, Fahrstrecken in Kilometern, beförderte Güter anzugeben waren. Dies diente auch der Kontrolle über die Ablieferung der in Versailles bestimmten Reparationen im besetzten Gebiet. [Anm. 33] Hinzu kam eine seit Kriegsbeginn verstärkte Inflation, die sich bereits in den Jahren 1919 und 1920 deutlich bemerkbar machte: Kostete ein Kilogramm Brot 1913/14 noch 0,30 Mark, so musste man 1919 dafür 0,78 Mark und 1922 340,00 Mark aufbringen. Ein Kilogramm Kartoffeln kostete 1913/14 0,06 Mark, 1919 0,24 Mark und Ende 1922 18, 00 Mark. Ein unterer Beamter musste 1922 in Montabaur und Umgebung 77 % seines Einkommens für Ernährung und Wohnung einschließlich Heizung und Beleuchtung aufbringen. Da Montabaur eine ländliche Stadt war und viele Bürger ganz oder teilweise Selbstversorger waren, fiel dieser Umstand hier allerdings nicht so kritisch aus wie in urbaneren Gegenden. [Anm. 34] Dennoch belegt auch der Schriftverkehr des Bürgermeisters mit dem Vorsitzenden des Versicherungsamtes in den Jahren 1918 bis 1920 eindeutig, dass stetig die Anpassung der Ortslöhne bzw. die Beschleunigung einer Erhebung dieser empfohlen wurde. Dies spricht dafür, dass es eine rasante Geldentwertung gab, da die Löhne kaum so schnell angepasst werden konnten, wie die Inflation voranschritt. [Anm. 35] Zur Vermeidung noch schwerwiegenderer Versorgungsprobleme der Bevölkerung mit grundsätzlichen Lebensmitteln sah sich der Gesetzgeber gezwungen, eine Zwangswirtschaft für Getreide, Zucker und andere Grundnahrungsmittel einzuführen, die sich beispielsweise in einer Streckung des Brotgetreides mit Kartoffeln und weiteren Maßnahmen äußerte. Diese Maßnahmen wurden ab 1921 teilweise gelockert, aber in den darauffolgenden Jahren zum Teil wieder verschärft. [Anm. 36]

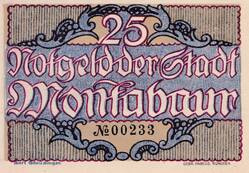

Darüber hinaus herrschte ein akuter Kleingeldmangel, der sich bereits in der Spätphase des Weltkrieges aufgrund der (damals gegebenen) Vergrößerung des Umlaufgebietes, Geldhamsterei und einer Bevorzugung des Bargeldes bemerkbar machte. Aus diesem Grund gab die Stadt Montabaur bereits seit 1917 ihr eigenes Kleingeld in Münzform heraus. Im Jahr 1919 verschlimmerte sich der Mangel an Kleingeld dann nochmals, so dass die Stadt Montabaur 1920/1921 abermals beschloss, ihr eigenes Notgeld zu verbreiten. [Anm. 37] Der lokale Industrielle Heinrich Volkmann, der Mitbesitzer einer Eisengießerei nahe dem damaligen Bahnhofsgelände und (zuvor) auch Inhaber einer Zementwarenfabrik war, gab ähnliches Arbeitergeld heraus. [Anm. 38]

Dementgegen stand die durchaus beachtliche Kaufkraft der Amerikaner, die wiederum die heimische Wirtschaft und insbesondere die Geschäfte lokaler Zulieferer beflügelte und durch den starken Dollar im Vergleich zur schwachen Mark noch verstärkt wurde. Die Amerikaner hatten ein großes Interesse an Souvenirs aller Art. Einige Bürger verkauften gar ihre deutschen Kriegsauszeichnungen an die Amerikaner, was viele Deutsche mit Missmut betrachteten. [Anm. 39] Die preisliche Übervorteilung vieler US-Soldaten zu Beginn der Besatzung durch Teile der einheimischen Geschäftsleute führte zudem zu einer Anordnung, die vorsah, dass Preisschilder aller Waren sichtbar in allen Schaufenstern der lokalen Geschäfte anzubringen waren. [Anm. 40] Auch brachten die Amerikaner durch ihren höheren Motorisierungsgrad zahlreiche technische Innovationen mit nach Deutschland, die die heimische Wirtschaft belebten. Als Besipiel sind an dieser Stelle die kleinen Motorräder mit Beifahrersitz zu nennen, die zuvor in Deutschland unbekannt waren und sich erst mit der amerikanischen Besatzung verbreiteten. [Anm. 41]

Die amerikanischen Besatzer unterstützten die deutsche Bevölkerung auch bereits zu Beginn der Besatzung durch die Abgabe amerikanischer Lebensmittel, was zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgungslage führte. Amerikanische Soldaten durften nach Verordnung der amerikanischen Besatzungsbehörde beim Erwerb der Lebensmittel ausdrücklich nicht bevorzugt werden. Wie bereits während dem Ersten Weltkrieg wurden Höchstmengen und -preise festgelegt, weil die Lebensmittel zu schnell vergriffen waren. Lebensmittelmarken wurden ausgegeben und bestimmte Gruppen wie stillende Mütter, Kinder und Kranke bei der Ausgabe der Lebensmittel ausdrücklich bevorzugt. Nach Aussagen von Gertrud Roth, der Ehefrau des früheren Montabaurer Bürgermeisters Heinrich Roth, in einem Zeitungsinterview aus dem Jahr 1991 machten allerdings auch sehr viele Montabaurer Bürger aus Ressentiments gegenüber den Amerikanern keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit und gingen stattdessen lieber in den umliegenden Gemeinden hamstern. [Anm. 42]

Eine amerikanische Kinderspeisung versorgte zudem bis zu 17.000 Kinder im besetzten Gebiet, darunter, wie einer Liste im Stadtarchiv zu entnehmen ist, auch zahlreiche Kinder in Montabaur. [Anm. 43] Wie aus dem Schriftverkehr des Bürgermeisteramtes Mitte der 1920er Jahre hervorgeht, haben die Amerikaner sich zudem auch noch über ihren Anfang 1923 erfolgten Rückzug aus Deutschland hinaus im Bereich der Kinderhilfe engagiert. Mitte der 1920er Jahre löste sich demnach das bis dato bestehende Amerikanische Kommittee für deutsche Kinderhilfe auf und anstelle dessen gründeten die Amerikaner einen Fonds, der den Namen Henry T. Allen trug und 50.000 $ umfasste. Wie der Schriftverkehr weiter belegt, hatten die Bürgermeister der Städte Koblenz, Montabaur, Mayen, Cochem und Andernach dem Wunsch der Amerikaner entsprechend den Vorsitz und die Entscheidungsbefugnis über die Verteilung der Einkommen des Fonds. Ein Schwerpunkt bei der Verteilung der Einkommen lag einem Schreiben entsprechend bei Familien, in welchen sich uneheliche Kinder der Amerikaner befanden. Dem Stadtarchiv Montabaur liegt ein vom Kreiswohlfahrtsamt angelegtes Verzeichnis der 156 Kinder der amerikanischen Besatzungstruppen im Unterwesterwald mit namentlicher Nennung von deren Eltern oder Pflegeeltern vor, deren Erzeuger Angehörige der amerikanischen Besatzungstruppen waren. Im gesamten ehemals amerikanisch besetzten Gebiet sollen es demnach 1489 Kinder gewesen sein. [Anm. 44]

Die Einquartierungen hingegen belasteten die lokale Wirtschaft und Bevölkerung schwer, gingen sie doch mit der Beschlagnahmung von Wohnungen, Häusern und Feldern für den nicht unerheblichen „Fuhrpark“ der Amerikaner einher. Alle sozialen Schichten der lokalen Bevölkerung waren von der Einquartierung betroffen: Etwa musste der in Montabaur lebende Rechtsanwalt Dr. Adolf Wentrup seinen Wohnraum in der Tiergartenstraße (oder zumindest Teile davon) einem US-Divisionsgeneral zur Verfügung stellen und Bürgermeister Reis seinen Wohnraum in der Coblenzerstraße einem Brigadegeneral. [Anm. 45] Auch erlitten beispielsweise der angesehene Apotheker Josef Windeck und der Industrielle Heinrich Volkmann materielle Schäden durch die Besatzung. [Anm. 46] Auch die „einfacheren Bürger“ mussten ihr Eigentum zeitweilig räumen und erlitten oft materielle Schäden daran. Eine Liste im Stadtarchiv Montabaur belegt deren Vielfalt, die sich von häufigen Flur- und Feldschäden über Schäden an Haus und Mobiliar bis hin zu Ställen und Scheunen der örtlichen Landwirte erstreckte. Die Betroffenen wurden in den meisten Fällen tatsächlich entschädigt. [Anm. 47]

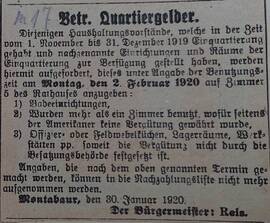

Die amerikanischen Soldaten waren, obgleich Hierarchien zwischen Offizieren und Mannschaften bei den Amerikanern außerhalb des Dienstes kaum feststellbar waren, in den Wohnungen einfacher Bürger, Schulen, Turnhallen (z.B. der Seminarturnhalle am Lehrerseminar) [Anm. 48] oder Barracken untergebracht. [Anm. 49] Auch das Gebäude des alten Amtsgerichts wurde von den Amerikanern beansprucht. [Anm. 50] Die Quartiergelder für die Inanspruchnahme des Wohnraums wurden ausgezahlt. So liegen dem Stadtarchiv Montabaur Listen hunderter Personen vor, die das Quartiergeld abzüglich Stromkosten zurückerhalten haben, und für letzteres übernahm der Magistrat die Gewähr. [Anm. 51] [s. Foto] Allerdings waren Einwände gegen die Einquartierungen durch einzelne Bürger wegen der Menge an einzuquartierenden Soldaten nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. [Anm. 52] Auch setzte die Besatzungsmacht die Höhe der Mieten fest. [Anm. 53] Wie dem amtlichen Schriftverkehr insbesondere zwischen dem Landrat, dem Bürgermeister, dem Reichsvermögensamt und der Rheinlandkommission zu entnehmen ist, kam es vor allem in der ersten Hälfte des Jahres 1920 zu Verzögerungen bei der Auszahlung. Zum Beispiel erwähnte Landrat Bertuch in einem Schreiben an den Bürgermeister vom 09.01.1920 eine Missstimmung in der Bevölkerung wegen einer deutlichen Verzögerung der Auszahlung der Quartiergelder. Außerdem stellt Bertuch Unstimmigkeiten bei der Berechnung vieler Gelder in Form der Bevorteilung einiger Quartiergeber, etwa in Bezug auf Zusatzgelder für die Bädernutzung, fest. [Anm. 54] Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass laut dem Schriftverkehr des Bürgermeisteramtes auch die Mieten und die Kosten für die Reinigungskraft für vom amerikanischen Kreisdelegierten Mr. Holt und seinem Stellvertreter Mr. Landt bereits im Dezember 1919 und März 1920 bezogene Wohnungen in der Burgstraße und der Koblenzer Straße noch Juni 1920 nicht gezahlt waren. [Anm. 55]

Erschwerend zu den Belastungen für die Quartiergeber kommt der Umstand hinzu, dass ohnehin Wohnungsnot in Montabaur zu dieser Zeit herrschte. Dafür spricht, dass die Stadt Montabaur laut Dokumenten des Stadtarchivs mit nur teilweisem Erfolg bereits in den letzten Kriegsjahren und den Jahren unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg bis weit in die zwanziger Jahre hinein bemüht war, Grundstücke und Felder von Privatleuten zu erwerben oder zu tauschen, um neuen Wohnraum zu schaffen. [Anm. 56] Auch die Belastung lokaler Gewerbetreibender durch die Requisition von Möbeln sowie Alltags- und Gebrauchsgegenständen aller Art im Rahmen der Besatzung ist nicht als gering einzuschätzen. Nach dem Stadtarchiv Montabaur vorliegenden Listen waren hiervon etliche lokale Kaufleute betroffen und es handelte sich um durchaus hohe Summen. [Anm. 57] Allerdings muss hier hinzugefügt werden, dass die Amerikaner, was die Ersetzung durch die US-Besatzungsarmee bei deutschen Gewerbetreibenden und Zivilisten verursachten materiellen Schäden betrifft, Wert darauf legten, diese selbst und unkompliziert zu Lasten der Reparationsleistungen den betroffenen Gewerbetreibenden und Privatleuten zu ersetzen. Dies ging sogar so weit, dass deutsche Beamte und die Empfänger von Entschädigungsleistungen sanktioniert wurden, wenn sie dennoch an den Amerikanern vorbei Entschädigungen transferierten. Konflikte mit deutschen Verwaltungsstellen waren somit vorprogrammiert. [Anm. 58]

0.4.4. Haltung der US-Besatzungsmacht zu Separatismus und Verwaltungsstruktur

Die örtliche Bevölkerung empfand die US-amerikanische Besatzung in vielen Punkten als deutlich weniger repressiv und deutschlandfeindlich als die ihr nachfolgende französische Besatzung. Dies zeigte sich auch im Kontext separatistischer Bestrebungen, die bereits in den Jahren 1918, 1919 und 1920 eine gewisse politische Rolle spielten. Für Montabaur, das lange nassauisch war, hatte auch die Frage, ob sich die Stadt im Fall der Durchsetzung der Separatisten einer rheinischen Republik oder einem großhessischen Staat anschließen sollte, eine gewisse Relevanz. Der Stadtrat von Montabaur machte im Januar 1919 unmissverständlich klar, dass man die Erhaltung der Einheit des Reiches wünsche, sollte sich diese nicht realisieren lassen, aber den Anschluss an eine Rheinisch-Westfälische Republik wünsche. Nur kurze Tage darauf machte der Stadtrat jedoch deutlich, dass „…derartige Bestrebungen nur im Verband des Deutschen Reiches und auf dem Boden der von der deutschen Nationalversammlung zu schaffenden Reichsverfassung möglich seien“. [Anm. 59] Auffallend ist das völlig unterschiedliche Agieren der Besatzungsmächte in Bezug auf den Separatismus: Während Frankreich die Separatisten unterstützte und sogar deren Radikalisierung voranzutreiben versuchte, indem es intern deutlich machte, dass Autonomiebestrebungen der rheinischen Separatisten im Gegensatz zu politischen Kräften, die die völlige Unabhängigkeit der Rheinlande vom Deutschen Reich anstrebten, keinerlei Unterstützung durch den französischen Staat erfahren, standen die USA dem rheinischen Separatismus zurückhaltend gegenüber. So ließ der in Koblenz stationierte amerikanische General Liggett in seinem Zuständigkeitsbereich alle separatistischen Aktivitäten unterbinden und auch der US-Präsident Woodrow Wilson blickte nachweislich mit Sorge auf derartige Entwicklungen. [Anm. 60]

Von Bedeutung für das Verständnis der Besatzung ist überdies die von dieser errichtete Verwaltungsstruktur. Zu Beginn der Besatzung übten die Offiziere für Zivilangelegenheiten entscheidenden Einfluss aus. Zum Beispiel konnten sie Entscheidungen der deutschen Verwaltungen einschließlich Personalentscheidungen revidieren (Überwachung der Zivilbeamten), hatten Einfluss auf das Gerichtswesen und leiteten alle Angelegenheiten der Besatzung, die die Bevölkerung betrafen. Im Rathaus von Montabaur wurde bereits am 16. Dezember 1918 in einem Zimmer ein Besatzungsamt für diese eingerichtet. [Anm. 61] Der Unterwesterwald wurde in die drei administrativen Kreise Montabaur, Wirges und Ransbach unterteilt und jedem dieser Kreise stand ein Offizier für Zivilangelegenheiten vor, für Montabaur Brigardier-General George C. Marshall. Dieser spielte während und nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine herausragende militärische und politische Rolle: Er koordinierte als Chief of Staff of the Army die alliierten Operationen in Europa und im Pazifik und gilt als Schöpfer des nach ihm benannten Marshall-Planes, für den er 1953 den Friedensnobelpreis erhielt.

Eine Ordonanz der Besatzung regelte zudem die Einteilung der Verwaltung in mehrere Hauptabteilungen: Öffentliche Arbeiten und Anlagen, Finanzangelegenheiten, Sanitätswesen, öffentliche Gesundheitspflege, Schulen und Wohlfahrtseinrichtungen, Justizsachen.

Mit dem Rheinlandabkommen am 10. Januar 1920 kam es dann zu einer grundsätzlichen Änderung dieser Verwaltungsstruktur. Zuvor hatten die einzelnen Besatzungsmächte selbstständig Zivilbeamte und Bevölkerung überwacht. Von nun an übte eine zivile Zentralbehörde, die „Haute Commission Interalliée des territoires Rhénans (HCITR)“, diese Funktion aus. Die Kompetenzen der Offiziere für Zivilangelegenheiten waren somit von jetzt an auf unmittelbar mit militärischen Funktionen zusammenhängende Bereiche wie etwa die Bekämpfung von Aufständen begrenzt.

0.5.5. Glückliche und tragische Ereignisse

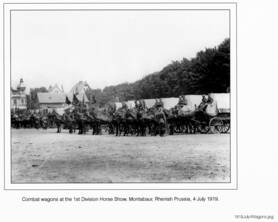

Die kurze amerikanische Besatzungszeit war auch von freudigen Ereignissen wie einer lebendigen und bis dato wenig bis gar nicht bekannten Freizeitkultur geprägt. So hielten die Amerikaner Tanzveranstaltungen in Montabaur ab, etwa im Winter 1919 im von ihnen beschlagnahmten Casinogebäude in der Seminarstraße. [Anm. 62] Weitere Errungenschaften, die sie mit nach Montabaur brachten und die bis dahin noch kaum bekannt waren, waren das Kino und Horse-Shows mit Preisverleihungen und Ehrungen für die Gewinner. [Anm. 63]

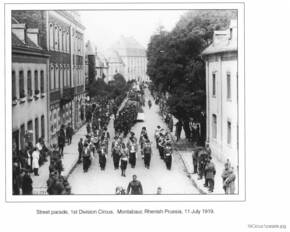

Für Begeisterung nicht nur bei den örtlichen Kindern und Jugendlichen sorgte auch das Gastspiel des amerikanischen First Division Circus, der Montabaur mit vielen exotischen Tieren besuchte, die bis dahin die allermeisten Bewohner noch nie gesehen hatten. [Anm. 64] Am 11. Juli 1919 fand zudem eine Straßenparade quer durch Montabaur statt, an der der First Division Circus sich maßgeblich beteiligte. [Anm. 65] Einige der Motive der Wagen gefielen jedoch nicht allen national gesinnten Deutschen und lösten Konflikte zwischen Besatzern und Besetzten aus: Beispielsweise wurden auch deutsche Soldaten in Drahtverhauen gezeigt. [Anm. 66]

Die starke Motorisierung der Amerikaner, die sich in ihrem Fuhrpark äußerte, versetzte die Bevölkerung in Montabaur in Erstaunen. Überhaupt nahm der Verkehr im Brückenkopf in der Besatzungszeit stark zu. Wohl aus diesem Grund brachten die Amerikaner zahlreiche Verkehrsregelungen auf den Weg. Beispielsweise forderten sie jeden Fuhrwerksbesitzer dazu auf, ein Schild mit dem Namen des Fuhrmannes, dem Wagen und der Reihennummer sichtbar an seinem Fuhrwerk anzubringen. [Anm. 67] Trotzdem kam es vor, dass sich die abenteuerlustige Jugend an die fahrenden Fahrzeuge hängte und die Eltern bei Ertappen ein Bußgeld zahlen mussten. [Anm. 68] Hinzu kommt die Anordnung, zweisprachige Wegweiser an allen Straßen, die ins unbesetzte Gebiet und über die Grenzen des Brückenkopfes hinausführten, anzubringen. [Anm. 69]

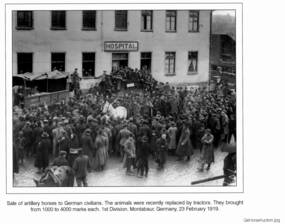

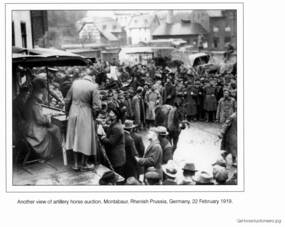

Für einen oft unvorsichtigen Fahrstil der Amerikaner spricht hingegen eine Liste von durch US-Soldaten verletzten deutschen Zivilisten, die dem Stadtarchiv Montabaur vorliegt: In den meisten Fällen hatten Amerikaner diese Personen mit Autos angefahren, darunter auch ein von einem Ford angefahrenes Mädchen. Fast alle Betroffenen hatten jedoch eine Entschädigung erhalten. [Anm. 70] Im Kontext dieses für die damalige Zeit unbekannten Schubes an Motorisierung ist auch eine Pferdeauktion amerikanischer Armeepferde zu verstehen, die die Amerikaner in Montabaur abhielten: Die Pferde wurden in der damaligen Zeit für die Armeen zunehmend überflüssig, wohingegen sie von kleinen und mittleren Höfen wie im rheinischen Raum weiterhin eingesetzt wurden. Zudem hatte der Krieg zu einer Verminderung des Pferdebestandes geführt. Daher war die Auktion für viele heimische Landwirte eine Gelegenheit, günstig an leistungsfähige Pferde zu kommen. [Anm. 71] Die Amerikaner führten zudem das Baseballspiel ein. Landrat Bertuch geht in seinen Erinnerungen darauf ein.

Zu den Deutsche und Amerikaner verbindenden Ereignissen zählten auch zahlreiche deutsch-amerikanische Ehen, die in der Episode 1918-1920/23 ihren Anfang nahmen. Hinzuzufügen ist allerdings, dass viele Verbindungen nicht von Dauer waren und aus diesen Beziehungen entstammende Kinder in ihrem späteren Leben oft Diskriminierungen erlitten. [Anm. 72] Auch die Schulchroniken der umliegenden Orte Holler und Reckenthal (u.a.) sprechen davon, dass amerikanische Soldaten Mädchen und junge Frauen „mit Schokolade fingen“. In diesem Kontext ist interessant, dass man in beiden Ortschaften die Amerikaner offenbar trotz dieser Gemeinsamkeit ganz unterschiedlich wahrnahm: Während in der Schulchronik des Ortes Holler von halbwilden, rücksichtslosen Feinden die Rede ist und betont wird, dass sich etliche „ehrbare Jungfrauen“ der Schande hingaben und insgesamt acht Nachkommen dieser Verbindungen im örtlichen Standesamtsregister erfasst sind, dokumentierte man in Reckenthal das freundschaftliche Verhältnis und die Freigiebigkeit der Besatzer wie auch der Dorfbewohner, die diese mit Tabak, Speck, Kerzen und Seife versorgten. [Anm. 73]

Der Prostitution begegnete die Besatzungsmacht hingegen mit abschreckenden Methoden wie einer Eintragung im Pass, der Veröffentlichung von Listen und der Abschiebung ins unbesetzte Deutschland [Anm. 74]. Dennoch gab es sie, etwa thematisiert der Briefverkehr des Bürgermeisters an den Vorsitzenden des Kreisausschusses Klagen der Bewohner, wonach weibliche Personen zu unsittlichen Handlungen in die requirierten Wohnungen gehen.[Anm. 75]

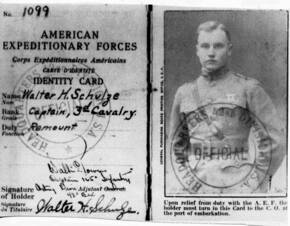

Der Abschluss des Versailler Friedensvertrages, eigentlich für die alliierten Soldaten ein positives Ereignis, ist allerdings für Montabaur auch mit einer Tragödie verbunden. Am Abend des 28. Juni 1919 gegen 19:00 Uhr stürzte der US-amerikanische Pilot und Hauptmann Walter Schulze von der zweiten amerikanischen Fliegerabteilung auf der Alberthöhe nahe des Wolfsturms in Montabaur mit seinem Flugzeug ab und verunglückte dabei tödlich. Besonders tragisch ist dabei die Tatsache, dass seine Mission eigentlich in dem Abwurf von Extrablättern der „Amaroc News“ über dem Westerwald lag, um die Kunde vom Versailler Friedensschluss am 28.06.1919 unter den dort stationierten amerikanischen Soldaten zu verbreiten, und dass kurz nachdem er die Extrablätter über Montabaur abgeworfen hatte, der Motor des Flugzeugs aussetzte. Für die US-Soldaten bedeutete diese Botschaft, auch wenn die USA den Versailler Friedensvertrag später nicht ratifizierten und stattdessen erst mit dem Berliner Vertrag von 1921 der Krieg zwischen Deutschland und den USA formell beendet war, statt weiterer Kriegshandlungen und des drohenden Einmarsches im restlichen Deutschland die realistische Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat. [Anm. 76]

Anmerkungen:

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 93. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 93. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 93. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 93. Zurück

- StAMont, Abt. 11; Vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930); StAM, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 349; vgl. Barnes, Alexander F.: „AMERICAN BOUNDARY“ Defending the Neutral Zone“. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 69; vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg. Zurück

- StAMont Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930); StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 11, Archivbücherei; Vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz. Zurück

- StAMont, Abt. 11, Archivbücherei; Vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 am Beispiel des Brückenkpfes Koblenz. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, L 93. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, L 93. Zurück

- StAMont Zeitungsarchiv; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU) vom 13. Dezember 1918; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont Abt. 9,4; StAM, Abt. 4, 788. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4 Abt. 4, 788. Zurück

- StAMont, Abt.11; Vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914-1918 und in der Besatzungszeit. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; StAMont, Abt. 4, 788; StAMont, Abt. 4, 781-782. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; StAM, Abt. 4, 788. Zurück

- StAMont, Abt. 11; Vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914-1918 und in der Besatzungszeit. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; StAM, Abt. 4, 788. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Abt. 4, 1208; StAM, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, L 93. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald vom 27. Januar 1920. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg. Zurück

- StAMont, 9,4; vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg; StAM, Zeitungsarchiv; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU) vom 5. März 1920. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 788. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 1129. Zurück

- StAMont, Abt. 12; Vgl. Zeitungsarchiv. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930); StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald von April 1911; Die Zementwarenfabrik Volkmann existierte noch bis 1955. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930); StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis vom Februar 1920; StAMont, Abt. 4, 1208. Zurück

- StAMont, Abt. 12; Vgl. Zeitungsarchiv. Zurück

- StAMont, Abt. 11; Vgl: Harlé, Jörg: Die Beatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; StAMont, Abt. 4, 770. Zurück

- StAMont, Abt. 4, L 982-986. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 781-782. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 781. Zurück

- StAMont, Abt, 4, 771. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-773. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-773, 781-782. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-773. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-773. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-773. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 912. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-786. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, L 93. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; Vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; Vgl. Harlé, Jörg: Die Besetzung des Unterwesterwaldkreises nach dem Ersten Weltkrieg. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Abt. 10.

Zurück - StAMont, Abt. 10. Zurück

- StAMont, Abt. 10. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; StAMont Abt. 10. Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Abt. 9,4; StAMont, Zeitungsarchiv; vgl. Festausgabe der Westerwälder Volkszeitung (1930). Zurück

- StAMont, Abt. 4, 781. Zurück

- StAMont, Abt. 10. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 771-773. Zurück

- StAMont, Abt. 10; StAMont, Abt. 9,4; StAMont, Archivbibliothek; vgl. Wäller Heimat (2010): Beuttenmüller, Claus Peter: Der Tod des Friedensboten. Zurück